(Die) 10 Regeln der Bildgestaltung

(Die) 10 Regel der Bildgestaltung

Für die Bildgestaltung gibt es viele Tipps – sinnvolle und weniger sinnvolle. Letztendlich eint sie alle die Orientierung des menschlichen Auges bzw. des Gehirns, das auf eine bestimmte Anordnung reagiert. Wir sind es gewohnt, alles dreidimensional zu betrachten. Beobachte Dich selbst: Fokussiere einen Gegenstand in Deiner unmittelbaren Nähe und dann ein Objekt in weiter Ferne. Du wirst feststellen, dass bei der Betrachtung des Objektes in der Ferne, die Objekte in Deiner unmittelbaren Umgebung deutlich unschärfer werden. Bei einem Objekt in Deiner Nähe funktioniert das mit denen in der Ferne genauso. Um die Entfernungen voneinander differenzieren zu können, benötigst Du allerdings zwei Augen.

Ähnlich einer Kameralinse erzeugt die Augenlinse nämlich ein zweidimensionales Abbild der Umwelt auf der Netzhaut. Dennoch ist eine Raumwahrnehmung, also das Sehen räumlicher Tiefe, möglich. Das Sehen mit nur einem Auge ermöglicht allerdings nur eine begrenzte Raumwahrnehmung. Das Sehen mit zwei Augen erlaubt eine verstärkte Raumwahrnehmung. Sie beruht auf zwei Prinzipien: Zum einen bewirkt der Sehwinkel, dass das auf die Netzhaut projizierte Bild den Eindruck einer scheinbaren Größe erzeugt, zum anderen werden in der Sehrinde des Gehirns Rückschlüsse über die Abmessungen und die Entfernungen von Objekten gezogen. Die Kenntnis über die Außenwelt und die darin vorkommenden Objekte führen zu einer Interpretation der räumlichen Tiefe.

Fazit

Um die in der Regel ausgezeichnete Tiefenwahrnehmung, das räumliche Sehen bzw. dessen Wahrnehmung optimal zu nutzen, bedarf es zwei Linsen. In der Fotografie steht uns allerdings nur eine Linse zur Verfügung. Wir benötigen also zum einen den (unscharfen) Vordergrund und zum anderen den (ebenso unscharfen) Hintergrund, um eine räumliche Wahrnehmung mit einer Linse annähernd der des menschlichen Auges zu simulieren. Daher kommt eine bekannte Regel: „Vordergrund macht Bild gesund“ – was auch für den Hintergrund gilt. Ein durch und durch scharfes Bild, wie wir es mit einer Blende 11 erzeugen, entspricht im Grunde nicht der Sehfähigkeit des menschlichen Auges und macht es sehr schwierig, Entfernungen exakt abzuschätzen.

Somit kommt die Betrachtung von Bildern mit einer geöffneten Blende (f/2.0 bis f/8.0 je nach Abstand zum Motiv) der Betrachtungsfähigkeit des Auges am nächsten. Die Wahl der Brennweite spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.

An solche Regeln musst Du Dich nicht halten, aber eine Kombination der verschiedensten Regeln ergibt durchaus einen Sinn. Deswegen sei Dir empfohlen, alle Regeln tatsächlich in der Kombination einmal auszuprobieren und die Wirkung auf Deine Augen sozusagen im Auge zu behalten, um sie bestmöglich auf die „eindimensionale Betrachtungsweise“ Deines Kamerasensors zu übertragen.

Staffeln und Überlappen

Diese Regel besagt, dass Du Elemente so ins Bild setzt, so dass sie einander überlappen und Staffeln oder Stapel bilden. Das erzeugt eine Tiefenwirkung, öffnet den Raum und erzeugt je nach verwendeter Blendenöffnung einen unscharfen Vordergrund. Dabei wird der Blick auf die fokussierten, scharfen Bereiche Deines Bildes gelenkt.

Kontrast

Geize nicht mit Kontrasten, denn sie sind die Seele der Fotografie. Unterschieden werden dabei Formenkontraste, Farbkontraste, Schärfekontraste, Größenkontrast und Helligkeitskontrast. Für welchen der Kontraste Du Dich entscheidest, hängt von Deiner Motivwahl ab.

Im eigentlichen Sinn meint man mit „Kontrast“ den Unterschied in der Leuchtdichte oder Farbe zwischen hellen und dunklen Bereichen und damit ein Unterscheidungsmerkmal für den Helligkeitsverlauf zwischen zwei Lichtpunkten. Je höher der Kontrast, desto besser ist die Sehleistung des Auges. Man spricht dann von Brillanz. Im weitesten Sinn einen starken, ins Auge springenden Gegensatz, womit dann auch alle Kontrastformen ihre Berechtigung finden.

Im Grunde dient ein Kontrast dazu, ein Motiv hervorzuheben. Stell Dir eine weiße Fläche vor, auf der sich ein einziger roter, gelber, grüner oder schwarzer Punkt befindet. Wo schaust Du zuerst hin? Auf den Punkt, obwohl die weiße Fläche viel mehr Raum einnimmt.

Kontraste erzeugen eine Tiefe, wo keine ist und öffnen den Raum.

Blickführende Linien

Unsere Augen folgen den Linien in einem Bild automatisch. Wenn Du Linien in ein Bild setzen kannst, lass sie auf das Motiv zulaufen oder öffne einen Raum mit den Linien. Tatsächlich funktioniert das in beide Richtungen. Auch bogenförmige Verläufe sind möglich. Auch sie verleihen dem Bild mehr Tiefe. Das kann ein Straßenverlauf, eine Bahnstrecke oder ein Waldweg sein. Auch Objekte entlang einer Diagonale (Waldrand, Feldweg, Gebäude o.ä.) sind gut geeignet, den Blick des Betrachters dahin zu lenken, wo sich Dein Fokus befindet.

Vordergrund macht Bild gesund

Wie bereits zu Beginn beschrieben, braucht das Auge eine gezielte Schärfe und Unschärfe oder einen Vorder- und einen Hintergrund, um einen Tiefeninformation zu erhalten. Verwendest Du einen Vordergrund, öffnet sich das Bild. Dabei sollte (besser muss) der Vordergrund zum Motiv passen. Eine kahle Felsenformation im Vordergrund mit einem sonnigen Palmenstrand im Hintergrund wirft mehr Fragen auf, als es der Bildaussage nutzt – auch wenn das in der Realität tatsächlich so war.

Selbstverständlich funktioniert das auch andersherum – scharfer Vordergrund und unscharfer Hintergrund. Wenn das Spielen mit den Schärfeebenen nicht Dein Ding ist, geht das auch mit der Kombination mit Kontrasten. Vordergrund hell, Hintergrund dunkel. Vordergrund Rot und Hintergrund Grün, was wiederum Komplementär ist.

Muster und Wiederholungen

Muster finden sich überall. Seien es die Ziegelsteine einer Hauswand oder das Kopfsteinpflaster eines Straßenzuges. Selbst die Bücher in einem Regal lassen ein Muster erkennen. Suche nach solchen Mustern und deren Wiederholungen und baue sie in Deine Bildkomposition ein. Du wirst sehen – das ergibt großartige Effekte und hebt Deine Bilder auf den nächsten Level.

Standpunkt und Perspektive

Auch wenn wir selbst nahezu alles auf Augenhöhe erfassen, wirken Fotos, die ausschließlich auf Augenhöhe aufgenommen wurden, schnell langweilig – weil das fast jeder macht und es der „normalen“ Betrachtungsweise unserer Umwelt entspricht.

Tiere beispielsweise wirken dagegen auf der Augenhöhe der Tiere fotografiert deutlich spannender.

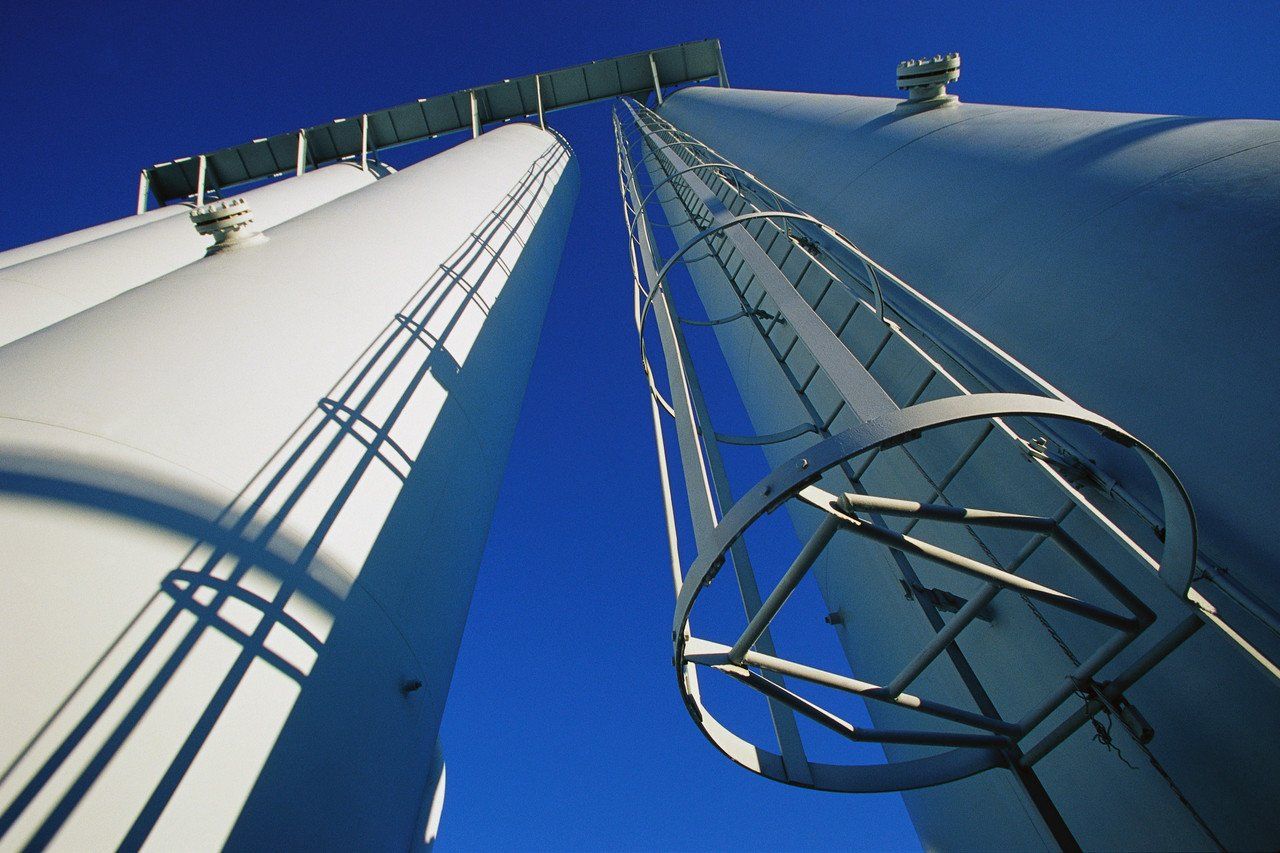

Willst Du, dass Dein Objekt groß wirkt, fotografiere von unten nach oben. Willst Du es klein wirken lassen, dann wähle einen erhöhten Standpunkt. Die Tipps mit der Leiter finde ich persönlich doof. Ich hatte zum Fotografieren noch niemals eine Leiter dabei. Die würde auch gar nicht in mein Auto passen.

Das heißt jedoch nicht, dass Fotografieren auf Augenhöhe obsolet ist. Es stellt einen neutralen Standpunkt dar und ist in der Reportage-Fotografie durchaus angezeigt.

Motiv einrahmen

Damit ist nicht gemeint, Dein Bild in ein Fotofachgeschäft zu tragen und es einrahmen zu lassen, sondern Dein Motiv umgebende Zweige, Äste, Säulen, Mauerlücken, Fenster o.ä. geben einen Einblick in die Umgebung und stellen einen natürlichen Rahmen her, der dem Betrachter Halt gibt – nicht umsonst rahmen wir unsere Bilder, bevor wir sie an die Wand hängen.

Beschneiden und Freistellen

Mit dem Beschneiden ist das so eine Sache. Prinzipiell dienen das Beschneiden und Freistellen dazu, störende Elemente aus dem Bild zu entfernen. Nicht immer (schon mal gar nicht als Brillenträger) kannst Du bei Deiner Bildgestaltung durch den Sucher der Kamera alles erfassen, was störend wirken könnte. Oftmals muss es schnell gehen, weil sonst der entscheidende Moment vorbei ist, bevor Du mit Deinem Bildaufbau fertig bist.

Das Beschneiden setzt allerdings auch eine ausreichend hohe Sensorauflösung voraus, denn mit jedem Beschnitt verlierst Du an Auflösung. So werden aus 24MP nach einem umfangreichen Beschnitt gerne mal 12MP, was das Rauschen (v.a. bei in einer schlechten Belichtungssituation) verstärkt und das Bild u.U. unbrauchbar macht. Auch kann ein notwendiger Beschnitt bei der Fixierung eines bestimmten Formats wie 3:2 zum Verlust wichtiger Bildanteile führen.

Es ist also auf jeden Fall besser, sich beim Bildaufbau bzw. bei der Wahl seines Standortes Gedanken darüber zu machen, wie das Bild fertig auszusehen hat.

Ansonsten sind der Beschnitt und das Freistellen wichtige Bestandteile der Bildbearbeitung.

Stürzende Linien

Wenn vertikale Linien nicht parallel zum rechten oder linken Bildrand verlaufen, spricht man von „stürzenden Linien“. Sie entstehen, wenn die Kamera nach oben gekippt wird, der Abstand zum Objekt zu gering oder das Objektiv nicht weitwinkelig genug ist. Das Bild fällt also „aus dem Rahmen“. Manche finden das reizvoll, andere hassen es. Wie vieles andere auch, ist das im wahrsten Sinne des Wortes „Ansichtssache“. Ich empfehle: „Klotzen, nicht kleckern.“

Ein „bisschen“ stürzende Linien sehen aus wie gewollt und nicht gekonnt. In modernen Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Lightroom lässt sich das zwar korrigieren, aber dadurch wird das Bild in die Länge gezogen und es geht Bildinformation durch den daraus sich ergebenden automatischen Beschnitt verloren. Das kann dann eng werden, wenn nicht großzügig fotografiert wurde. Klotzen ist die richtige Variante. Wenn schon stürzende Linien, dann richtig. So wird beim Betrachter der Eindruck des nach oben Schauens erweckt.

Ein Drittel, zwei Drittel

Die Drittel-Regel ist die wohl bekannteste Regel, von der schon jeder Fotograf gehört hat. Dabei wird das Bild in neun gleichmäßige Felder eingeteilt. Jede Systemkamera verfügt über die Möglichkeit, dieses Raster in den Bildschirm oder den Sucher einzublenden. Manche haben noch ein erweitertes Spektrum (goldener Schnitt oder goldene Spirale – aber dazu an anderer Stelle mehr) zur Auswahl.

So lässt sich Dein Motiv beispielsweise an einen der Schnittpunkte ausrichten.

Die Drittel-Regel – auch Zwei-Drittel-Regel (englisch Rule of thirds) – ist eine Gestaltungsregel, die sich an die Proportionslehre des Goldenen Schnitts anlehnt.

Die Schärfe-Einstellhilfen vieler Kameras sind in der Suchermitte angeordnet, so dass intuitiv sehr häufig auch das Hauptmotiv in der Bildmitte platziert wird. Da solche Fotos oft wenig harmonisch, langweilig und statisch wirken, dient die Drittel-Regel als einfaches Hilfsmittel, um dies zu vermeiden. Hierbei solltest Du den Fokus zuerst auf das Hauptmotiv einstellen und die Kamera vor dem Auslösen noch leicht bewegen. Wie bei allen Gestaltungsregeln in der Fotografie ist die Anwendung der Drittel-Regel stets vom Motiv und der Gestaltungsabsicht abhängig.

Breche niemals Regeln, die Du nicht kennst

Um das mal etwas vereinfacht auszudrücken: Regeln zu brechen, ohne sie zu kennen, ist Dummheit. Das gilt für rote Ampeln oder Parkverbote genauso, wie für die Regeln der Fotografie.

Zeige niemandem Dein gekipptes Foto vom Ulmer Münster – das haben Millionen vor Dir auch schon gemacht, sondern stell dich direkt unter den Hauptturm oder vor den Eingang.

Mache nicht das hunderttausendste Landschaftsbild aus der Umgebung Deines Wohnortes mit Blende 22, weil Du meinst, dass dann alles scharf ist. Das ist es nicht, denn bei den meisten Objektiven beginnt bereits die nicht zu vermeidende Beugungsunschärfe ab Blende 10. Mache kein Foto Deiner Familie, in dem alle genau in der Mitte stehen – auf dem nichtssagenden Rasen Deines Gartens.

Nimm Dir vielmehr ein oder zwei dieser Regeln und fotografiere damit ein Dutzend und mehr Motive. Dann vergleiche die Bilder und urteile selbst. Und verzichte nicht auf die Bildbearbeitung. Schließlich drückt auch keine Anhänger der analogen Fotografie dem Betrachter die unentwickelte Filmrolle in die Hand.

© 2023 Jürgen Pagel | Lichtwerk.Design

Neunzehn58 Photographie

dein fotograf in aspach und umgebung

personal branding & reportage

Mehr erfahren

Mehr erfahrenZeigen dein Unternehmen von seiner besten Seite

Perfekt für:

- Websites

- Imagebroschüren

- Social Media

- PR-Materialien

- Employer Branding

- Personal Branding

- Recruiting

product & fashion

Mehr erfahren

Mehr erfahrenBilder, die verkaufen: Hochwertige Produkt- & Fashionfotografie

Perfekte Inszenierung für deine Marke, professionelle Fotografie für beeindruckende Präsentationen, mehr Aufmerksamkeit für deine Marke, höhere Verkaufschancen durch überzeugende Bilder, perfekte Darstellung von Materialien, Formen und Farben

Fashionfotografie, die Ihre Kollektionen zum Strahlen bringt

Ob Lookbooks, E-Commerce oder Kampagnen – wir setzen deine Mode perfekt in Szene. Stilvolle Inszenierung, emotionale Bildsprache und höchste Qualität.

food & non-food

Mehr erfahren

Mehr erfahrenBilder, die begeistern und verführen

Gutes Essen spricht alle Sinne an – und mit hochwertigen Food-Fotos weckst du Emotionen, steigerst die Lust auf deine Gerichte und machst deine Marke unverwechselbar.

Perfekt für:

Restaurants & Cafés – Präsentiere deine Speisen verführerisch und hochwertig.

Lebensmittelhersteller – Erzähle die Geschichte hinter deinen Produkten.

Kochbücher & Magazine – Stilvolle Food-Fotografie für Print & Online.

Social Media & Werbung – Auffällige Bilder, die Engagement steigern.

Bilder, die verkaufen – Ihr Erfolg beginnt mit erstklassiger Fotografie

In der heutigen digitalen Welt entscheidet der erste Eindruck über den Erfolg. Ob Fashion-, Food-, Produktfotografie oder Personal Branding – hochwertige Bilder und Videos sind der Schlüssel zu mehr Sichtbarkeit, Vertrauen und Umsatz.

Warum erstklassige Fotografie unverzichtbar ist:

📌

Mehr Umsatz: Hochwertige Bilder wecken Begehrlichkeit und steigern die Conversion-Rate – sei es in Online-Shops, Katalogen oder Marketing-Kampagnen.

📌

Starke Markenpräsenz: Professionelle Fotos heben Ihre Marke von der Konkurrenz ab und schaffen Wiedererkennungswert.

📌

Emotionale Verbindung: Authentische Personal Branding-Fotos zeigen nicht nur Ihr Produkt, sondern auch Ihre Persönlichkeit – Kunden kaufen von Menschen, nicht von Unternehmen.

📌

Optimale Präsentation: Perfekt inszenierte Produkt- und Fashion-Fotografie transportiert Qualität und Wertigkeit, genau das, was Ihre Zielgruppe erwartet.

📌

Social Media & Marketing: In Zeiten von Instagram, Pinterest und Co. sind visuelle Inhalte der Schlüssel zu mehr Reichweite und Engagement.

Setzen Sie auf Bilder, die verkaufen!

Egal, ob für Ihren Online-Shop, Kataloge oder Marketing – ich sorge mit kreativen Konzepten und professioneller Umsetzung dafür, dass Ihre Produkte und Ihre Marke ins beste Licht gerückt werden.

📩 Jetzt unverbindlich anfragen und den Unterschied erleben!

©2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.